NO ARCHITECTS/西山広志、奥平桂子|大阪府大阪市此花区梅香|自分たちが楽しく住むために街をリミックスする(1/2)

暮らしにあるクリエイティブな活動

NO ARCHITECTSの西山広志さんと奥平桂子さんは、神戸芸術工科大学・大学院の同級生だった時代から、活動を共にしている。卒業後、就職せずに独立し、インスタレーションのような展示やワークショップを中心に活動する時期を経て、此花区に事務所を移転するに伴って設計活動に力を入れていく意味で、自身の設計事務所をNO ARCHITECTSと名付けた。

神戸市長田区で生まれ育った奥平さんが小学校5年生だったときに阪神・淡路大震災が起きた。その後の復興過程でコミュニティをどうつくっていくかというまちづくりを間近に見てきたことで、街が元気だということは人々の活力につながると実感したという。「此花はホームタウンではないのですが、生まれ育った街と空気感が似ています。下町は人と人との距離感が近く、クリエイティブな活動に対しても包容力があり、自然に混ざり合っていく心地よさがあり、楽しみながら暮らしています。」

西山さんは此花の隣町、西区で幼少期を過ごした。「此花区と西区を結ぶ安治川トンネル(自転車専用トンネル・通称アジトン)があるのですが、小学校の頃に自転車でその地下道をくぐると違う街があるという体験が原風景ですね。」

学生時代にインターンをしていた東京の設計事務所への就職活動のために、作品をウェブサイトにまとめていたら、それをきっかけに仕事が舞い込み、自然と独立することになった。西山さんの生家(当時の祖父宅)でアトリエを構え、関西のアーティストが多数出展する神戸六甲ミーツ・アートや、同世代の建築家が出展するU-30(30歳以下の若手建築家による建築の展覧会)などにインスタレーション作品を出展するうちに、関西圏でのネットワークが出来ていった。

「2人で学部2年生の頃からコンペに出すなど、年間で10〜15作品をつくっていました。その当時の作品性や感性を社会の中で実現してみたいと思い、いつか独立したいと考えていました。そういった思いと同等に、住む場所と生活することも大切だと思っていました。最初の頃の活動では、コンペで考えていたようなアイディアをえいっと社会にぶつけていました。」

学生時代に鈴木明研究室で広島市現代美術館などで作品の展示設営をしたり、建築家のインスタレーション作品の施工などを引き受けていたこともあり、自然に連続するように仕事が始まっていったという。

「此花との縁は、大学の先輩や同級生がまちづくりに関わっていて、イベントに遊びにきたのが始まりで、その後、ここを拠点にすることになりました。古い建物をリノベーションしたり、空き地を改変したりしながら、この街での暮らしの質が上がって、楽しく住める街にするための場所をつくっています。それぞれのプロジェクトにそれぞれのクライアントがいますが、まちの住人と一緒に場所をつくっていくようなことを、15年ぐらいずっと続けています。」

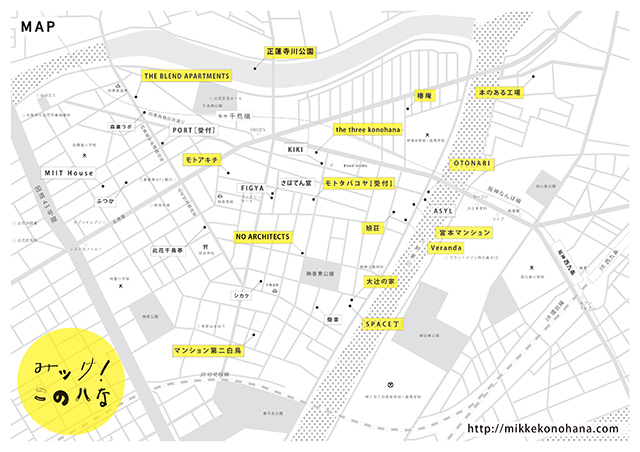

「見っけ!このはな」の際に作成した会場マップをベースに、現在も更新し続けている此花マップ。大阪市此花区梅香・四貫島周辺のエリアにて、NO ARCHITECTSが関わったスペースは15箇所(黄色に塗られたスペース)

「見っけ!このはな」の際に作成した会場マップをベースに、現在も更新し続けている此花マップ。大阪市此花区梅香・四貫島周辺のエリアにて、NO ARCHITECTSが関わったスペースは15箇所(黄色に塗られたスペース)

2007年、プラス・アーツとiop都市文化創造研究所を中心に此花アーツファーム構想が始まった。高齢化が進み、空き家が目立っていた此花区梅香・四貫島エリアを「夢を持った若者を応援する街 梅香・四貫島」というテーマを掲げて、アーティストやデザイナーなど創造的な活動を志している若者が集まる仕掛けづくりと、それらの活動が地域で連鎖し、街の魅力へと繋がり広がっていくよう環境づくり(場づくり)の取り組みである。地元の不動産会社である政岡土地と協働し、イベントを継続しながら、不動産を展示会場にしたり、空き物件ツアーが開催された。

見っけ!このはな2016の会場の様子。例年、まちの中心に建つモトタバコヤを、メインの受付としていた。会場マップやスケジュール表を配布し、各会場を巡っていく。http://mikkekonohana.com

見っけ!このはな2016の会場の様子。例年、まちの中心に建つモトタバコヤを、メインの受付としていた。会場マップやスケジュール表を配布し、各会場を巡っていく。http://mikkekonohana.com

まちづくりとイベントの関係性

「こうして、アーティストが滞在して、作品をつくり、それを見て回るようなアートイベントをするというところから、最初のまちづくりが始まったという経緯があります。」

2008年に開催された「このはな咲かせましょう」を前身として、2009年に始まった「見っけ!このはな」は、さまざまなスペースが期間中に同時オープンして、展示・ライブ・パフォーマンスや、ワークショップ・オープンアトリエ・物販、まち歩きツアーなどたくさんのイベントをまちの各所で繰り広げる、年に1度のまちなかイベントで、2017年までに10回開催された。NO ARCHITECTSは2011年〜2017年までの企画・運営・広報・チラシやサイン計画などのディレクションを担当した。

「iop代表の永田さんから、地域のプレイヤーにバトンを渡したいということで、2011年にイベントや街の活動のサポートの事務局を引き受けました。ただ、2012年の「見っけ!このはな」が盛りだくさんになって、規模が大きくなりすぎて自分たちがやりたかったことを見失っていっていると感じて、その後は協賛などを入れずに実行委員会形式としてやろうと決めました。」

そうして、「見っけ!このはな」は、外部から人に訪れてもらうことを目的にしたイベントから、地域住民の自主的なイベントに移り変わっていった。

「それまでは、『この場所が空いたからカフェをつくってほしい』というように、仕事を請けていたのですが、それ以降はカフェをやりたい人がいたら、自分たちで物件を探しに行って、マッチングさせるというような主体性をもった活動に移りました。こうやって主体的に街をつくっていくというフェーズになったのが、2014年あたりだと思います。2017年まで地域のクリエイターとともに「見っけ!このはな」を続けた結果、この街の良いところを見つけていこうという当初の目的は達成したということで、「見っけ!このはな」は終了しました。」

「見っけ!このはな」に関わったアーティストがそのまま定住することが多く、イベントとして自分たちが住んでいる街を見せるのではなく、自分たちで自分たちの暮らしをつくる方向にシフトした。

大辻の家(2013年)2人が此花に引っ越してくる際にリノベーションした木造2階建ての住居。見っけ!このはな2009の物件紹介ツアーで見て気になっていて、結婚を機に新居として移り住む。

大辻の家(2013年)2人が此花に引っ越してくる際にリノベーションした木造2階建ての住居。見っけ!このはな2009の物件紹介ツアーで見て気になっていて、結婚を機に新居として移り住む。

まちに必要なことは移り変わる

空き物件が減り、コミュニティとしても大きく育った此花エリアで、NO ARCHITECTSも生活者として暮らしを営んでいる。

「街やコミュニティが成熟してきて、自分たちの暮らしをより楽しむためのコンテンツや企画みたいなのをみんなで考え出すようになりました。永田さんたちが築いてきたまちづくりの種まきの時期が創成期、そうやって根づいた地域のプレーヤーだけで回していく成長期を経て、さらに現在は活動体がたくさんになって、ひとつに括れなくなってきていますが、それぞれがそれぞれらしく街で活動しています。」

2018年にリノベーションスクール・プロフェッショナルコース(嶋田洋平ユニット)が開催され、主体的に物件を価値づけして、借り手を探すという活動を始めようとして、最初に手がけたのが『Veranda』である。カフェにしたい場所を見つけ、場所をつくり、価値をつくり、その過程で借主をみつけるという、企画から設計、運営までNO ARCHITECTSが関わった。

2023年、グラフィックデザイナーの後藤哲也さんとプロダクトデザイナーの柳橋肇さんとNO ARCHITECTSでシェアスペース「旭荘」の共同運営を始めた。まるっと一棟空いた、誰かが借りなければ取り壊されることになりそうだったアパートを借りて、運営を始めた。4.5〜6畳の部屋が19戸あり1部屋あたりの面積は小さいため、賃料を抑えられ、貸しやすく、1階の部屋はすぐに埋まった。窓から見るギャラリー「ASAHISONOMA」や周辺地域の文化創造的な活動をアーカイブするためのミュージアム「PRE KONOHANA MUSEUM」も併設している。

「コロナ禍以降のスペースは、人が集まって場所を共有するコミュニティスペースではなく、物をストックすることをベースに、たまに作業をするときに顔を合わせるというくらいの、ゆるやかなコミュニティがつくれたらと考えました。」

近畿大学の同僚でもある共同運営者たちの授業の一環として、学生のアイディアを採用して実現していく場所でもある。学生たちは企画から実施、運営まで自分たちで考え、自分たちの場所を自分でつくることを通して、街の見方が変わるという。

旭荘2階にある「

旭荘2階にある「PRE KONOHANA MUSEUM」では、西山さんが収集していた周辺地域で開催されたイベントのフライヤーが所狭しと展示されている。

まちをリミックスする

「建築家としてクライアントワークではなく、まちづくりに必要なものを提案しながら街をつくっていくことが多く、此花での仕事は半分ライフワークみたいな感じです。 子どもが生まれてから特にそうですが、自分たちや自分たちの子ども世代が、文化的な価値を楽しみながら、楽しく住めたらというような目線で活動しています。それはおそらく建築家的な視点ではなく、地域活動に職能を活かしているというほうが近いですね。

大学に在学中、2008年に青木淳さんが務めたオープンスタジオで、「模型から建築へ」という課題がありました。その時に僕たちは、「大きな器は建築になる」という作品を提案しました。現在でもその考え方は一貫しており、自分たちの活動は大きな器を構想したいと思っていて、料理はつくりません。料理自体はそこでの営みであり、建築はそのための器なのです。空間設計自体が関わりしろになって、そこに地域の人が関われるというようなことを常々考えています。」

まちづくりをしているという感覚はなくて、その場所づくりをしているという。NO ARCHITECTSという名前のように、誰かがつくったと感じないくらいの建築、誰がつくったかわからないけれども使いやすい、自分たちの場所になっている空間にしたいと考えている2人は、時代によって求められる空間についての感受性を張り巡らせようとしている。

「こういう物件があって、こういう場所をつくったら、こういう営みが生まれるんじゃないかっていうような、補助線をひいていく活動は続けていきたいと思っています。いいなあと思った物件も気がついたら取り壊されていたりします。不動産的価値がなくなっていても、僕たちが直すことで新しい価値がうまれ、使い続けてくれることもあったり、最近では主体的にやらなくても、まちでの楽しみが生まれてきています。

街としてはいろんな人が住みやすくなっていったらいいなと思っています。こういう人に住んでもらいたいと思った時期もありましたが、計画したからと言って計画通りにはならないですし、そういう気持ちでやっていると、心が折れてしまうので、予期せぬことが起きることがおもしろいという心持ちでいます。

例えば、リノベーションで使った素材や工法が違う物件で転用されているのをみた時、嬉しい気持ちになりました。創造性やクリエイティビティが広がっていくことで、暮らしが豊かになっていくと思うのです。」

時間をかけて、じわじわと街の人と溶け込んでいった2人は、地域住民として、街の人になっていった。子どもの親同士としてのつながりによって、より地域の人になっていき、建築家というよりも、街を良くしていくひとりとして自認している。

また、どんなに小さいプロジェクトにも公共性があり、そういった公共性をたぐりよせるのが向いているとも話す2人。2人が学んだ環境デザイン学科は、スケールが小さいところから大きいところまで考え、状況を読み解いて、環境にも負荷をかけないように設計する(または設計しない)という考え方は、NO ARHICTECTSの思想に繋がっている。

関西を拠点に活動をしていることについて「楽しく暮らせる、おおらかに生きているのが関西的な感覚かもしれない。」という2人は、一段高いキッチンで調理をしているところが見えるようなカフェを設計した時に、「やっぱり場所の主役は使う人なんだな」と実感したという。

2016年に無印良品 グランフロント大阪店で開催した展覧会「REMIX TOWN」ではデザイナー、アーティスト、イラストレーター、編集者、音楽家、写真家、映像作家、詩人など、多様なクリエイターとのコラボレーションを通して発見した、まちへの視点やまちの楽しみ方を紹介した。リミックス・タウンというのは、既存の街の風景やインフラを尊重しながら、必要に応じて新しいものを足していく、街のつくり方だという。街にあるリズムに耳を澄まして、そこに寄り添いながら、新しいものをリミックスしていく2 人の頭の中には、そこに住む人を含めた街全体が立ち現れているように感じた。

- | 1

- | 2 |