川添善行(東京大学/空間構想一級建築士事務所)|和歌山市加太地区|建築の輪郭を探すまちづくり(1/2)

偶然にできた加太地区との縁

和歌山市にある加太地区は大阪湾と和歌山湾の間にある加太湾を望む町である。紀淡海峡を挟んで淡路島がすぐ数km先にあり、海峡内のマダイなどの好漁場や万葉集に詠まれていた美しい景色が特徴であるが、国内の他の地方の問題でもあるように人口減少が懸念されている。

そんな加太に常駐のスタッフが働く分室を置いていた川添さんが加太のまちづくりに関わるきっかけは偶然だったという。

2014年に経済産業省が補助していたスマートコミュニティ構想普及支援事業(地方公共団体等が、地域の実情に根ざしたスマートコミュニティの構築を進めるための事業化調査を支援することにより、地方公共団体等の取り組みを円滑化し、スマートコミュニティの加速的な導入・普及につなげる事業)に応募する友人から専門家として参画することを誘われたという。加太地区にゆかりがあったわけではなく、具体的な場所を探した際に、関西国際空港の埋め立てのために必要な土砂の1/3にあたる約1億5000万㎥もの土を採取した山が加太にあり、そこに残された約250haに及ぶ広大な平らな地面に興味を持ったことがきっかけだという。(ちなみに1億1500万㎥を採取した淡路島の跡地は、安藤忠雄氏が自然環境を再生させるプロジェクトとして複合リゾート施設「淡路夢舞台」を設計している。)

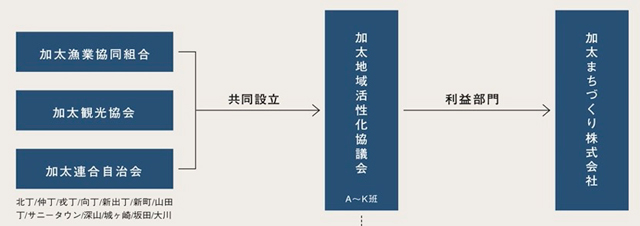

加太のまちづくり組織

加太地区では2010年ごろ、地域の問題を横断的に解決するため、加太漁業協同組合、加太観光協会、加太連合自治会の3つの組織が地域活性化協議会を設立した。その後、利益を生む持続的な活動をするために2014年に加太まちづくり株式会社が設立された。川添さんが加太地区に関わりだした頃、ちょうど地元でもまちづくりにおけるターニングポイントを迎えており、川添研究室のフィールドワークや地域ラボとしての分室の活動においても重要な役割を担った。

2016年、いろいろな取り組みがひと段落した報告と挨拶として市長を訪ねたところ、「この話は観光だけでなく、街並みや地域のブランディングの話ではないか」という話になり、その場で研究室の分室をつくって常駐し、行政・地元・専門家が一緒に活動できる場所を立ち上げることになった。2017年には和歌山市が課を横断して加太地区について議論するチームを立ち上げてくれたことによって、地域に関わるさまざまな情報が統合され、無駄がなく連携ができたという。そして2018年に和歌山市と東京大学生産研究所との連携協定が結ばれ、加太分室地域ラボが設置された。

東京大学生産技術研究所川添研究室 加太分室地域ラボ外観。

始めははっきりとしたビジョンがないまま、東京大学生産技術研究所川添研究室として、半年間の調査を経て、新しい暮らし方のための住戸を提案した川添さんだったが、川崎の海を望むエリアで育ったことや、母校の海との関係が織り込まれた校歌を熱唱したことで地元の人と意気投合。加太地区で続けて活動ができるように和歌山市の観光課にかけあってくれて調査が続き、それが終わると今度は県にかけあってくれて引き続き調査をすることになり、そのうちクラウドファンディングで冬のビーチを活用したり( https://camp-fire.jp/projects/289796/activities )するなど、単発での仕事を続けていたが、これらの活動が自身の専門性とどう関わるのかわからなかった、と川添さんは振り返る。

もともと2014年にスマートコミュニティ構想普及支援事業(事業名称:加太のスマートコミュニティ化による活性化と創造的街創り)に採択されたときには、やはり建築家として建築を設計したいと意気込んでいたという川添さんだが、加太に関わるうちに考え方が変わっていったそうだ。

建築の輪郭を探す

加太地区でのまちづくりを始めてから、完成した建築はいくつかある。加太へ向かう単線電車が出る和歌山市駅の駅前広場の設計を手がけ、2020年竣工。日本各地で開催されてきている国民文化祭が今年は和歌山県で開催される予定で、加太湾の沖にある友ヶ島でアート作品を展示する計画があり、訪問者のためのトイレの設計も進めているという。また古い蔵を改修した分室やその横につくったカフェなど、どれもまちづくりの過程で必要を感じて設計をし始めたものが多い。

「社会がうまくいっているとき(需要があるとき)には敷地と機能があって始まる設計が成立しますが、成長の方向が見出せない状況にある地方では、そもそも何をどうしたら良くなるのかを議論する必要があるのではないでしょうか。建築の外側を定義しながら建築をつくっていくことが必要で、ものをつくることだけが建築家の役割ではないと思います。公共施設をつくることで社会と関わりを持つ、という従来の形にとらわれない建築家と社会の関係、つまりは、社会との関わり方を地域ごとに自分で探し出し、その実現まで持ち込むような、21世紀型の建築家の公共性を実現したいです。」と川添さんは話す。

それは明確に境界線があるわけではない建築の輪郭を探す行為であり、期待されていることを探すこと、建築の力でできることを見定める作業を経て、建築ができていく。「このような手法を見出したのは、加太での活動がきっかけになっています。私も建物を建てたいと思って、加太に行っていたのですが、最近そう思ってきました。」と川添さんは振り返る。

分室の横に改修設計したカフェでは加太の外の町で働いていた漁師の娘さんがカフェをやるために戻ってきて、父親が釣った魚をさばいて出しているという。徐々に建築を手がけるようになってきているが、同時に建築を介した人間関係の広がりも感じているそうだ。

分室の横にできたSERENO seafood&cafe (セレーノ シーフード&カフェ)内観。

写真提供:空間構想一級建築士事務所

美しい暮らし方がある町

加太地区について川添さんは「特別な街ではないが、暮らし方が美しい。」と説明する。加太は鯛の一本釣りが有名だが、山から海に流れる土壌が海の状態がよくすることで魚の好漁場になるといった山と海の循環が自然に行われてきていた。実際に海中ロボットの研究者に海中を調べてもらったところ、海藻の生育具合がかなり良く、環境がかなり整っていることがわかったという。また一本釣りをはじめ、加太で行われている小規模の刺し網、蛸壺、素潜りの漁法はいずれも獲物をピンポイントで狙う漁法で、底引き網と違って海底環境を傷つけることがない持続性に適った漁法である。

この豊かな漁場をもつ加太の漁師たちの多くは、これまで街にはほとんど興味がなかったが、先代の漁業組合長は旅館などを営む「陸の民」に理解があり、変化してきているそうだ。漁師の父親が釣った魚を調理して提供している娘さんがいるカフェが、漁師が街に参加しているシンボルとも言えるだろう。

「川添研究室が加太地区に関わり始めてから街が変わったと地元の人は言ってくれるが、建築家としては何もやってないと思う。」と川添さんはいうが、自身は月1回くらい加太に通い、研究室の博士課程で加太地区の研究をしていた青木佳子さんが常駐の地域ラボディレクターとなり、加太まちづくり株式会社にも参加して、資料作りの手伝いなど地元の人と同じ立場で活動した。また、わかやま新報(和歌山市を中心とする和歌山県北部唯一のローカルニュースを掲載する日刊新聞)に「地域ラボ通信」という分室の活動を紹介する連載記事を掲載したり、地域の生業や人々が感じる良さの情報を明文化し訪問者へ提供することなど、活動の風通しを良くすることを意識的に行って来た。地域の人たちの理解や協力を得るには「常駐して地域の内部の人間になること」が大事だったと川添さんは実感を込める。もちろんまちづくりに積極的かどうかという温度差は個人によってあるが、町の雰囲気が変わってきているという実感があるそうだ。

加太での経験を踏まえて

現在、川添さんは福井県坂井市で東尋坊のグランドデザインのプロジェクトに関わっているそうだ。加太とは人の気質もずいぶん違うという。全ての町を手伝うことはできないが、その町で何をするか。「ひとつの村を救うことができたら、ひとつの国を救うことができる(目の前にある町に力を注ぐことで、やがてそれが国を救うことにも繋がる)」と言われているように、加太でやってきたことが認知され始めて、声がかかることも増えたそうだ。

まちづくりのひとつとして、町の中の人の繋がりを深めることを大事にしているという。インフラとしての人間関係を分析したところ、古い町と新町、または移住者と元からの住民が知り合ったきっかけは、イベントをきっかけにしたものと場所をきっかけにしたものが半々くらいであった。川添さんは「場所があることで培われる人間関係もある。ある場所をつくることで人の繋がりが網の目のようにつくられ、そのネットワークは思っている以上に効果がある」と話す。

分室は3年、地域に関わるのは5年と期限を決めていると加太の人たちに伝えてあったという。その後の続け方については地域でアクティブな人が試行錯誤しているそうだが、相談がきても、あと一歩、背中を押して欲しいだけということが多く、担い手が増えているという実感があるという。その理由として「一流の人を呼んできて、一緒に街を歩いて、いろいろな魅力を発見してもらうことを続けていくうちに、加太の人たちも勇気づけられ、まちづくりの担い手が増えたのかもしれないです。」と川添さんは説明する。

分室ができてから3年後、これまでの活動を振り返った冊子。自分たちで振り返るというより、地元の人やもう少しまちづくりの中心から離れている人に語ってもらったインタヴューが中心になっている。

川添さんが決めていたように、2018年に設置された分室地域ラボは3年後の2020年に常駐を終了している。また、今回、コロナ禍によって加太地区に取材に行くことが叶わなかった。コロナ禍でオンラインでできることが増えていく実感もあるが、その分実際に行かないとわからない、会わないとわからない、細やかな感覚を伝える情報には到底届かないということもわかってきた。どんなにオンラインが発達して限りなく現地とのギャップが埋められていっても物理的距離は変えられない。

川添さんが「東京から通い続けることは現実的ではない」とうまく手を放すことを念頭においていたことで、さまざまな局面で地元の人たち自身で出来きる、続けていけることを見つけ出すことになり、結果的に地元の人が育つことにつながっていったのではないだろうか。自由に移動ができるようになった時にぜひ足を運びたいと思う。

川添善行さん

川添善行さんからのメッセージ

「全体のなかの部分」から「部分としての全体」へ

建築の設計には、敷地があって、建物の輪郭があります。建蔽率や容積率という指標は、敷地面積が確定しているからこそ算出ができるし、建物の輪郭が決まっているからこそ、その内部のレイアウトを考えることができます。だから、私たちは、明確な輪郭を持った敷地、明確な輪郭を持った建築、という考え方を前提としているし、建築の設計とはいくつもの輪郭を確定する作業だともいえます。しかし、私たちの日常は、こうした輪郭を前提としているわけではなく、風景はひとつづきです。

この10年以上、東京大学のキャンパス計画に関わり続けています。例えば、本郷キャンパスは、56万㎡もの広さの中に、およそ100棟ほどの建物が立っています。建物1棟が変わると、それに応じてキャンパスの質が変わるからこそ、キャンパス計画室ではその1棟1棟のあり方に丹念な議論を重ねてきました。1つの建物を、「全体のなかの部分」としてどのように位置づけるか、というキャンパス計画の思想は、建築家にとってとても重要な視点だと思います。そして、このアプローチは多くの地域に生かすことができるはずです。

設計をすればするほど、自分が設計している建物に深く没入していきます。意識が集中し、その建物こそが「全体」だと捉えてしまいます。けれどもそれが悪いとは思っていません。そのように没入するからこそ生まれる建築があるはずです。様々な課題を有する地域の再生を目指すとき、強い建築が必要になります。しかし、それを反省することなく、ほっておいては、その「全体」が、さらに広い世界の「部分」でしかないという、当たり前の意識をついつい傍に置いてしまう自分に気づくことがあります。強さや個性をもった建築が地域の未来を変えていけるような、「部分としての全体」であることを体現できるような建築をつくっていきたいと思っています。

- | 1

- | 2 |