第19回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展

去る5月10日、第19回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展が開幕した。総合ディレクターのカルロ・ラッティ氏(1971年トリノ生まれ)が掲げた総合テーマは「Intelligens. Natural. Artificial. Collective.」。「Intelligens」は現代的な知能の概念「Intelligence (知性)」を包含すると同時に、人々(一族)を意味する「gens」も含んでおり、現代のAIの枠を超え、包括性と想像力を育もうとする未来の知性を示唆している。

テクノロジーが都市や人間に与える変化を研究するMITセンサブル・シティ・ラボを率いるラッティ氏は、ミラノ工科大学でも教鞭を執り、トリノ、ロンドン、ニューヨークに自身の事務所をもつ。最近作に、BIGと協働した〈CapitaSpring〉 (2021年竣工)があり、280mとシンガポールで最も高い〈CapitaSpring〉には、8万本以上の植物が植えられ、その面積は敷地面積の140%に相当する8,300㎡を超える。

第19 回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展に寄せて、ラッティ氏は以下のように述べている。

「私たち建築家は自分たちのことを賢いと思いたがりますが、本当の知性はどこにでもあります。進化という実体のない創意工夫、増大するコンピュータの力、そして群衆の集合知。追い詰められた世界に立ち向かうために、建築は私たちを取り巻くすべての知性を活用しなければなりません。」

『Intelligens. Natural. Artificial. Collective.』

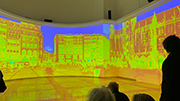

ラティ氏が総合ディレクターとして監修した企画展示『Intelligens. Natural. Artificial. Collective.(知性・自然・人工・集合)』 は、さまざまな知性の専門家を結びつけるダイナミックなラボ(実験や研究が行われる場所)として、アルセナーレ会場を中心に開催された。

750人以上の参加者が300を超える作品を展示しており、来場者と相まってひしめき合っているという印象である。

展示はINTRO(始めに)、NATURAL(自然)、ARTIFICIAL(人工)、COLLECTIVE(集合)、OUT(地球外)、LIVING LAB(リビング・ラボ)と区分されている。

INTRO(始めに)

展示室に入るとすぐ、むっとした蒸し暑い薄暗い空間に入る。

そこにある『Terms and Conditions』は、世界中の建物の空調設備が整えられた展示室内に、その向こうにある展示室を冷却することによって生じた廃熱を、来場者に突きつけるインスタレーション。展示内を通り抜ける来場者に、日々拡大する地球温暖化の不公平さを、空間的に示している。

その先にある『The Other Side of the Hill』は、人口は指数関数的に増加し、2080年代半ばにピークに達し、その後、急速に減少するという予測に対して、都市の未来を再考する試みである。来場者は、数十年後には100億人に達すると予想される人口の急激な増加によって形成された丘を目の前にする。巨大な丘は、デザイナーのパトリシア・ウルキオラによってデザインされ、5,000年前の最初の都市から続く人類の人口曲線をモチーフに、ヴェネチアのラグーンから調達した有機的要素(葦、貝殻、漁網、藻)を混ぜ込んだ1,500個のレンガで作られている。

丘の反対側では、実験室のような洞窟空間に入る。シャーレが浮かび、微生物都市(バイオフィルム)の行動や、微生物が環境上の課題にどのように適応するかについてマルチメディアで考察している。

人類と地球の未来には、全く新しい形の知性が必要であり、40億年以上にわたって成長のエキスパートであると同時に、限られた資源で共同生活を営む微生物は、より適応的で、種を超えた、再生可能な未来に向けた道標となりうることを示している。

NATURAL(自然)

NATURALという名前のとおり、自然素材を使った展示が多いエリア。

アンサンブル・スタジオによる『Sun Stone』は、鉱物とがれきを混ぜ合わせてつくられた岩が天井に吊るされ、自然と人工、古代と現代の融合を象徴している。天井からこぼれる光の強さは鑑賞者の動きに応じて変化している。

『Necto』はSO-ILが手がけた天然繊維で編まれた3Dニットのインスタレーション。天然繊維を細長く編み込んだニット表面で構成され、コンピュテーショナル・モデリングによって最適化されている。パーツに分割し、コンパクトなコンテナで輸送し、重機を一切使用せずに現地で組み立てた。展示終了後に解体し、素材や痕跡を残さずに再梱包し、所蔵できる。DNAをエンコードしたコーティングがされており、材料と構造に関するデータを繊維に直接埋め込み、トレーサビリティと分析が可能である。

特別賞を受賞したブーンサーム・プレムタダの『Elephant Chapel』は、象の糞を主要な建築材料として使用した、環境と一体化した建築。タイのエレファンツ・ワールド保護区に位置するこのプロジェクトは、人間と象の長年にわたる共存を反映し、地域の知識と生態学的配慮に基づいた持続可能な建築を探求している。象の糞レンガのみで構築された高さ4mのアーチ構造は、強度がありながらも軽量、ミニマルでありながら耐久性があり、風通しが良く、それでいて堅牢である。

『Water-Filled Glass』は英国のスタートアップWater-Fillied Glassが開発した、ガラスの間に水を入れ、その水を循環させて温度を保つWater-Filled Glassと普通のガラスの熱透過を触って感じる展示。ガラスをパッシブな境界面からアクティブなエネルギー調整装置へと変える提案である。Water-Filled Glassは水を循環させることで、熱を吸収・再分配し、エネルギー需要を削減し、温度を安定させ、断熱材をはるかに超えるエネルギー効率を実現している。

ARTIFICIAL(人工)

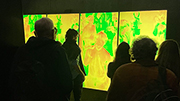

『Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power Since 1500』(計算する帝国:1500年以降の技術と権力の系譜)と題されたグラフィックの展示が銀獅子賞を受賞。5世紀にわたって技術的・社会的構造がどのように現代世界を形づくってきたかを図示する24mに及ぶ系譜の展示。植民地主義、軍事化、自動化、囲い込みといった歴史的システムが、技術発展とどのように共に進化してきたかを示している。

上海を襲った台風によって倒木した木材で建設されたパビリオン『CO-POIESIS』は、人間のミュージシャンとヒューマノイドロボットが一緒にドラムを演奏し、ダンス・パフォーマンスをする。ヒューマノイドロボットは人間の身振りを模倣することから始めるが、独自の計算フレームワークで入力情報を処理することで、単なる模倣を超えていく。生物学的・感情的な経験に基づく人間の知覚とは異なり、ロボットはアルゴリズムパターンを通してリズムと動きを解釈し、独自の表現をする。

COLLECTIVE(集合)

COLLECTIVE(集合)のエリアの冒頭で実演していた『Ancient Future: Bridging Bhutan’s Tradition and Innovation』は、BIGが映像作家デュオのanother:と手がけたインスタレーション。ブータンの職人とAI駆動型ロボットが共同で製作しているのは、高さ6mの木製梁。梁の片側には精巧な伝統彫刻が施され、もう片側にはAIがそれらのデザインを解釈した作品がある。これらが融合することで、人間の創造性と機械の精密さが織りなすシームレスな物語が生まれている。

特別賞を受賞したトシン・オシノウォの『Alternative Urbanism: The Self-Organized Markets of Lagos(オルタナティブ・アーバニズム:ラゴスの自己組織化市場)』は、衣類・金属・コンピュータが集まる闇市の記録の映像インスタレーションで、リユースと循環性に関する洞察を提供している。これらの市場は、産業経済から排出される廃棄物や使用済みの物品を処理する工場として機能している。

『Speakers' Corner』は最大60名を収容できる雛壇があるスペースで、 会期中を通して ENS Public Programme (Conferences) と題したイベント(ワークショップ、討論会、パネル・ディスカッション、講演会)が開催される。内覧時には、建築家とともに、雑なネットワークに共通して見られるつながりの構造の発見で注目を浴びている理論物理学者のバラバーシ・アルベルト・ラースローが登壇していた。雛壇の基部には、少人数のトークや対談のための空間、参考図書とアーカイブ、そして展覧会の慌ただしさの中での憩いの場となる少し閉じた空間が設けられている。

OUT(地球外)

「OUT」は地球が直面する危機の解決策として宇宙に目を向けることができるのか、という問いかけの展示である。ディレクター率いるチームは、宇宙探査は地球からの脱出口ではなく、私たちの唯一の故郷である地球での生活を改善するための手段であると考えている。

有機的な形状が目を引く『Space Garden』は、最先端の農業研究と、地球と宇宙の生態系の未来に向けた、自立した衛星型温室を提案している。個別に気候制御された31の栽培室で構成され、さまざまな果樹、花、樹木、菌類、藻類の栽培が可能である。本展示は地球表面の脱工業化と、地球に役立つ宇宙インフラの構築という、数年にわたる取り組みの一歩である。

テントのような居住空間を提供する『SpaceSuits.Us: A Case for Ultra Thin Adjustments』は、極限環境に身を置く宇宙飛行士と、極端な環境変化に直面する都市住民との類似点を描きながら、熱反射、断熱、そして既存の建物への極薄の調整によって、差し迫った気候危機に対する建築的解決策となる可能性を探求している。NASAの材料研究に基づき、雨漏りする古い家屋に、材料をピンで留めたり、ベルトで締めたり、垂れ掛けたりすることで、テーラーメイドに組み立てる方法のインスタレーション。

LIVING LAB(リビング・ラボ)

「リビング・ラボ」とは、人々の生活空間の近くに置き、生活者視点に立った新しいサービスや商品を生み出す場所を指す。また、場所だけでなく、サービスや商品を生み出す一連の活動を指すことも多い。屋外エリアとヴェネチアの街全体に点在する、これらのプロジェクトは、ヴェネチアのラグーンを舞台に、自然、人工、集合知の融合を探求するインスタレーションである。

金獅子賞を受賞した『Canal Cafè』は、ラグーンから汲んだ水を浄化し、エスプレッソを淹れて提供するカフェ。このろ過システム(草で覆われたミニ湿地を含む、自然と人工の手法を組み合わせたシステム)は、ラグーンの水を飲料水として利用できるようにできる。ヴェネツィアという街が、水辺でどのように生きるかを探求する実験室となり得るかを示すと同時に、ヴェネツィアの公共空間への貢献も示唆している。また、他のラグーンについての未来への考察も促している。

設計者であるDiller Scofidio + Renfro のエリザベス・ディラーは以下のようにコメントしている。 「このシステムの目的は、人々に水の再利用について改めて考えさせ、これまではためらっていたかもしれない循環型解決案を受け入れてもらうことです。私たちは、ある種の衝撃と嫌悪感と同時に、深い喜び、つまり美しい場所で美味しいコーヒーを飲む喜びを提供したいと考えました。」「この対比は、私たちにとって非常に重要なのです。」

電気ボートとウォーターバイクの発着所になっている『Gateway to Venice’s Waterways』は、ノーマン・フォスター財団とポルシェのコラボレーションによるインスタレーションであり、ヴェネツィアのインフラと移動の未来に関する対話のプラットフォームでもある。水がある場所における、道路ではない持続可能な交通手段を探求している。

全長37mのアルミニウム構造は「古いレーシングカーのチューブラーフレーム(中空の管材を用いて組み立てたフレーム)」からヒントを得ている。さまざまなサイズのダイヤモンド型のアルミニウムパネルが組み込まれた構造体は、運河の波紋のように光を捉える。

National Pavilions

66カ国(ジャルディーニ会場:26、アルセナーレ会場:25、市内:15)が国別パビリオンで参加している本年のビエンナーレ。新参加国は、アゼルバイジャン共和国、オマーン、カタール、トーゴの4国である。次の4つのキーワード:植物、改修、政治、人間と技術を通して、いくつかを紹介する。

植物:

植物が持つ力を、室内や都市空間に利用して、環境問題(特に気温上昇)について対応するための実験としての展示。2050年までのカーボンニュートラル実現まで25年となり、昨今の気温上昇や異常気象による災害により、切迫感を感じる展示が増えた印象がある。

ベルギー館

『Building Biospheres』展と銘打ったベルギー館の展示。植物の知性を室内気候の生成にどのように利用できるかを研究している。会期中の半年間、パビリオンはこの革新的な研究のプロトタイプとして機能する。キュレーターでランドスケープ・アーキテクトのバス・スメッツが、神経生物学者(neurobiologist)のステファノ・マンクーゾと共同企画している。館内に植えられた200本以上の植物のうち、3本の木のデータをを常時、モニタリングしている。

ドイツ館

『STRESSTEST』と題されたドイツ館。都市をより気候変動に優しいものにしようという、呼びかけ。風や気温を視覚化するために、都市空間をサーモグラフィでとらえた映像から展示が始まる。対照的な「ストレスルーム」と「ストレス解消ルーム」を設けることで、都市の気候変動を「身体的・心理的体験」にしており、「ストレスルーム」には天井に暖房マットが設置され、肌がジリジリと暑さで焼けるようである。赤外線カメラが来場者を撮影し、室内の壁に投影されていることで、暑さが視覚化されている。電力は、パビリオンの屋根に設置されたソーラーパネルから提供。このビエンナーレ後にも残る予定である。対して、「ストレス解消ルーム」には暴風と干ばつに強いツノハシバミの木が3本あり、ひんやりとした空気のなか、椅子で寛ぐことができる。都市の暑さを和らげるために使える戦略として緑化の提案。

キュレーターのチームは「都市は、路面を密閉せず、気候に適応した雨水システムを導入し、公共スペースに日陰と換気を用意し、そして何よりも、樹木の重要な役割を認識しなければならない。私たちは皆、何をすべきかわかっているのに、なぜまだ躊躇しているか。危機の真の緊急性について知るべきである。」というメッセージを発信している。

改修:

ビエンナーレが始まった当初からの会場であるジャルディーニの園内に各国が所有する30の恒久パビリオンが建っている。それらの国は、1930年代の強国など国際社会での政治力でパビリオンを建てることができた国々であるが、使い続けるための改修が必要であり、今年は多くの館が改修期間に入っていた。日本館も近年では、今年と10年前に改修している。チェコスロバキア館(1926年)や、カルロ・スカルパ設計のベネズエラ館(1956年)は改修のため閉館中。

中央館

1895年に竣工した中央館は各国館が立ち始める1905年まで、各国のアーティストが分け隔てなく一堂に介していた。その後、部分的な改修が繰り返され、現在のファサードは1932年に完成した。1948年から1972年まで、カルロ・スカルパが改修し、展示面積を増やした。2011年には展示スペースとエントランスホールの再編成が行われ、2025年、新たな改修に入っている。入り口前に設置された展示壁で、ノースイースタン大学とトリノ工科大学による、これまでの建築ビエンナーレの分析が展示されていた。

フランス館

1912年に竣工しているフランス館も改修中で、建物周りに単管を組んだ足場で展示スペースを確保。ジャコブ+マクファーレンを含む3者で開発したプロジェクト「Vivre avec / Living with」の展示は、気候危機、紛争、そして地球規模の不安定性といった現代の課題に対し、建築がどのように対応できるのかを考察するものである。「共に生きる…既存のもの、近接性、破壊されたもの、脆弱性、自然と生きるもの、そして集積された知性」という6つの主要テーマで構成され、各セクションでプロジェクトが紹介。また「危険地図帳」は、世界中の地域特有のリスクを探求し、危機管理における建築の役割に焦点を当てている。

デンマーク館

デンマーク館(1932年竣工+1958年増築)は床の耐荷重が不明だったため、大型の展示の際に不都合があった。新しく床を作り直す改修をすることになったが、その時に出る廃材は家具に転用、廃材から新しい素材をつくるなど、建物の資源が新たな用途のために使われる。本展は、通常は舞台裏で行われる技術的・建築的手法を垣間見ることができる機会である。

フィンランド館

アルヴァ・アアルト設計によるフィンランド館(1956年)、建設以来、継続的なメンテナンスと3度の大規模な修復工事を経てきた。展示されていたビデオとサウンドのインスタレーションは、幾度にもわたる修復の軌跡を辿りながら、オリジナルのパビリオンを維持してきた保存修復作業員たちの努力に光を当て、彼らをアアルトと並ぶ共同制作者として位置づけようとしている。

政治:

ビエンナーレには変化する世界の激動が色濃く映し出されている。ジャルディーニ会場では、ロシア館が政治的な影響で閉まっている。また、台湾・香港は各国館としてではなく、関連展示として、例年、会場外の同じ場所で展示している。改修中のイスラエル館は、パビリオンのボイコットを求める国際的な署名運動やデモが行われた昨年の影響からか、館の前には、警備の兵士が数人立っていた。今年の新参加国はアゼルバイジャン共和国、オマーン、カタール、トーゴの4カ国だが、そのうちカタールは多額の寄付金によりジャルディー二会場にパビリオンを持つことになった。

ロシア館

ビエンナーレは2022年のロシアによるウクライナ侵攻後、ロシア政権を批判し、ウクライナを支持する非常に厳しい声明を出し、2024年までは閉まっていたが、今年は教育プロジェクトの一環に開放されている。

カタール館

30年ぶりにジャルディーニに常設パビリオンが設けられ、しかもこれまでビエンナーレに参加したことのないカタールである。過去50年間で、ジャルディーニにパビリオンを開設したのは、オーストラリア(1988)(2015年に建て直し)と韓国(1995年)の2カ国だけである。パビリオンを建設する時間がなかったため(来年完成予定で、リナ・ゴットメ設計)、今年はジャルディーニに仮設でヤスミン・ラリというパキスタン人建築家が設計したコミュニティセンターを儲けている。最初の展示はパキスタン人建築家が手掛け、パビリオンの設計はパリ在住のレバノン人建築家が担当するという事実が表すように、カタールはこの空間を活用し、中東、北アフリカ、南アジアにおける国際的プレーヤーとしての役割を担うことを目指している。

ラトビア(アルセナーレ会場)

「防衛の風景」展は、住民の視点から軍事化された国境地帯の展示である。ラトビア東部国境には、幅30kmに及ぶ軍事境界線が敷かれている。ロシアによるウクライナ侵攻以降、ラトビアは戦車による妨害、有刺鉄線、検問所といった国防戦略を強化し、国境付近の住民に強い心理的影響を与える景観に変貌した。ロシアの脅威が国境地帯に住む人々の生活にどのような影響を与えているかを伝える展示である。鮮やかな黄色の柔らかなフォルムで再解釈された防衛要素、ビデオインタビューや監視映像、国境地帯の景観を映し出すパノラマカーテン、そして軍事をテーマにした大型地図などが展示されている。

人間と技術:

総合ディレクターのラッティ氏も述べているように、技術的な進化が社会構造や人の暮らし、文化に与える影響は大きい。程度の差はあれど、技術とどのように向き合っていくのか、を考察する展示が多かったが、そのうちから3館を紹介する。

日本館

「中立点(In-Between」と題された日本館の展示は、私たちが直面する2つの喫緊の問い、気候危機のような実存的脅威、そして急速に進化するAIと、どのように関わっていくべきか、に応答しようとする展示。

キュレーター:

青木 淳(建築家、AS Co. Ltd. 代表)

キュラトリアルアドバイザー:

家村 珠代(インディペンデントキュレーター、多摩美術大学教授)

出展作家:

藤倉 麻子+大村 高広(アーティストと建築家によるユニット)

砂木(木内 俊克と砂山 太一による建築ユニット)

吉阪隆正設計によって1956年に完成した日本館は、中央に「穴」がある。地上階ピロティと上階ギャラリーの2層で構成される日本館は、上階の床を貫く正方形の「穴」によって一体化している。この「穴」が、断片化された知の象徴であり、空間同士を結びつけ、展示全体の核となっている。

ピロティ空間の中央には、1956年のパビリオン建設中にこの場所から発掘された陶器の破片からインスピレーションを得た、反射する大きな円盤が設置されている。スポットライトが円盤を照らし、「穴」が語りかける時に揺らめき、光を上方に反射し、「穴」からギャラリーの天井を照らしている。

ギャラリーには、日本館の7つの建築要素(「穴」、「柱」、「壁」、「煉瓦テラス」、「階段庇」、「動線リング」、「イチイの木」)が登場人物となり、5人の人間と、日本館のあり方について「話し合う」映像インスタレーションが展示されている。映像の中では、建築要素と人間が同等の存在として扱われている。

映像内で交わされるシナリオについては、青木氏の原案をベースに藤倉氏と大村氏で初稿を執筆し、チーム内のバトンリレー形式で修正を加えたり、カスタムしたChatGPTを用いた加筆修正を行ったりもしつつ、最終稿が制作された。

ピロティでは、自動対話ウェブページを閲覧するためのスマートフォンが設置されていて、継続的に自律的な対話が続けられている。生成AIによって主体性を与えられた構成要素間の対話は、ギャラリー内の映像、対話、音声と同じ17分の周期とタイミングに同期し、ギャラリー空間の世界に無限の代替バージョンを絶えず提示している。(https://dialogue.in-between.jp/)

スロベニア(アルセナーレ会場)

ヴェネツィア建築デザイン博物館(MAO)が企画したプロジェクト「マスター・ビルダーズ」が展示されている。ロボット工学、プレファブリケーション、人工知能、3Dプリンター、その他様々な新技術を包含する建設技術の進化に焦点を当てながら、この技術革新とともに、建築環境の質が熟練した職人に大きく依存していることを強調している。建設現場の熟練職人一家を表す4つのトーテムが設置され、その製作過程を捉えた大判のドキュメンタリー映像が上映されている。

セルビア館

地域の繊細な芸術的技能である編み物をベースに構築されている展示。開幕前に編み込まれたウール糸の構造は、ビエンナーレの6ヶ月間にわたって、世界初の人工バイオニックハンドである画期的な発明「ベオグラード・ハンド」(1963年)によってほどかれていく。プロジェクトの核となるのは、手のダイナミズムであり、それは学習と実験における(人間特有の)手による即時性の役割を強調している。この展示は、人間が持つ直感的で動きに駆動される学習と、人工知能のデータ駆動型でアルゴリズム的なプロセスを対比させている。

その他:

ポーランド館

建築における安心感の構築についてと題された展示。建築の起源は、守ることである。そこに住む人々に伴う不安は進化を遂げてきたが、人々は今もなお建築に避難場所を求めている。現代では気候変動、戦争、あるいは大量移住の可能性といったものから逃れるためかもしれない。前近代の集合知の源泉として、建築における安心感を確かなものにする実践や儀式に着目した展示。テクノロジーが進歩した現代において、こうした解決策のシンプルさと手軽さは、人間の精神が必要な主体性を獲得できる。

エジプト館

保護と開発のバランスを検証する展示。オアシスを地球の縮図として提示し、生態系のバランスを維持しようとする地球規模の闘いと重なる。来場者はその比喩的なバランスゲームに参加し、保護を象徴する黄色のブロックと、開発を象徴する青色のブロックを配置。140個のブロックが7つのカテゴリーに分類されたこのシステムは、持続可能性の複雑さと、不均衡な決定の影響をシーソーのように視覚化する。バランスが取れている場合は調和のとれた映像とアンビエントなサウンドスケープを生み出し、不均衡な場合はより破壊的なものになる。

韓国館

パビリオンを展示のためのダイナミックな「家」として再解釈し、この物語を通して、大地と空、一時性と居住性の間の関係を探る。各国のパビリオンの重なり合い、矛盾する歴史を掘り下げ、ジャルディーニの変化する地政学的景観におけるパビリオンの建築的意義について新たな視点を提供し、ヴェネツィア・ビエンナーレの未来への可能性を提示する。

韓国の伝統的な童謡「ヒキガエル、ヒキガエル」は、子どもたちが土で小さな家を作るときに歌う歌であるとキュレーターチームは説明する。

「ヒキガエル、ヒキガエル、古い家をください。新しい家をあげます。…あなたの家が燃えています。バケツを持ってきてください。そうすれば、あなたの家を建てることができます。」

「ある日、この歌が頭に浮かび、この展覧会で伝えたいこと、つまり世界が気候危機のような課題に直面した時に解決策を提示しなければならない建築家たちというテーマと、この歌には共通する物語があると思いました。」

展覧会のテーマは自然への敬意を重視するパビリオンの建築アプローチと合致していると付け加えた。

エストニア

『Let me warm you』というエストニアの展示。街中の一角に、エストニアのソビエト時代の改修にありがちなファサードが施され、周囲のヴェネツィアの建築とは対照的である。この展示は、住宅改修が、建築的な介入を最小限に抑え、技術的な修正のみに焦点を絞って進められることが多いエストニアの現実を映し出している。エストニアでは、ほとんどのアパートが個人所有であり、所有者は維持管理に責任を持つ組合を組織している。改修後に光熱費が変動することはあっても、全体的な空間体験は変わらないことが多い。

バーレーン(アルセナーレ会場)

金獅子賞を受賞したバーレーンの展示は、『ヒートウェーブ』と題され、猛暑条件下において実現可能な提案である。

「建築は、環境へのレジリエンス(回復力)と持続可能性という二重の課題に取り組まなければなりません。この独創的な解決策は、公共空間だけでなく、猛暑の中で人々が屋外で生活し、働かなければならない場所にも適用できます。このパビリオンは、この地域特有の伝統的なパッシブクーリング方式を採用し、風力発電塔や日陰のある中庭を彷彿とさせます。」

今日の都市生活を形作る環境問題の緊急性に対し、思索的でありながらも現実的な建築的対応として、地下と外気を繋ぐ温湿度軸で繋ぐことで、パッシブクーリングを提示している。従来の空調設備に代わり、伝統的な冷却技術を再考して、パッシブで環境負荷の少ない代替手段を採用している。

この提案は、特に猛暑が技術的および社会的に重大な困難をもたらす湾岸地域の屋外作業エリアや建設現場に向いている。建設現場は、気候、建築、社会的公正の重要な交差点として、展示では土嚢が重なる様子によって象徴され、建設された空間とその創造に関わる労働とのつながりを強調している。

地下の掘削が不可能なアルセナーレ会場の展示スペースでは、運河に面した窓から空気を取り込み、ダクトとノズルを通して送ることで、プロジェクトの環境理念を反映した調整された微気候を作り出す機械換気システムを採用している。

英国館

『GBR - Geology of Britannic Repair』と題された英国館の展示が特別賞を受賞。英国館の新古典主義を象徴しており、英国と植民地の文脈の中にある。その英国館を黒、茶色、赤の色調に染め、外観をヴェールで覆うことで、帝国が追いやった「もうひとつの地球」を可視化し、植民地化された人々に他者の目を通して自分自身を見ることを強いる植民地征服のプロジェクトを反転させている。

英国館は北西の英国と南東のケニアと大地溝帯を結ぶ軸に沿って極めて重要な位置にある。建築が常に独自に行なってきたこと、すなわち植民地主義や気候変動に由来する、あるいはその一因となる膨大なプロセスや歴史を、意味深く、具体的で、親しみやすいものに具現化し、視覚化し、美的に表現することを試みている展示である。

バチカン市国

特別賞受賞を受賞したバチカン市国の展示は、タチアナ・ビルバオ・エスタジオとMAIOアーキテクツが手がけ、『オペラ・アペルタ』と題され、6ヶ月かけて既存のキリスト教複合施設を、様々なレベルの修復作業を通して再生させるプロジェクト。これを「良質なケアと共同ケアの実践」と呼び、建て替えではなく修復と適応を提唱している。ここでの建築とは、建物にとどまらず、コミュニティや生態系にまで及ぶ。

第19回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展

総合テーマ:Intelligens. Natural. Artificial. Collective.

総合ディレクター:Carlo Ratti

開催場所:ジャルディーニ地区(Giardini di Castello)、アルセナーレ地区(Arsenale)、他ヴェネチア市内各所

会期:2025年5月10日(土)~11月23日(日)

公式ウェブサイト:https://www.labiennale.org/en