能登の地域交流拠点「みんなの憩いの場」

孤立や災害関連死を減らし、歴史や文化を継承するために

日本財団災害対策事業部 災害対策事業チームへのインタビュー

日本財団 インタビュー

「狼煙のみんなの家」(運営:(特非)奥能登日置らい 設計:クライン ダイサム アーキテクツ)

所在地:石川県珠洲市狼煙町テ13-1 | 構造:木造平家建 | 敷地面積:535㎡ | 延床面積:100㎡ |

施設概要:交流スペース、食堂・厨房 | 事業内容:イベント・ワークショップの開催、子ども向け遊学イベント、地域伝統の継承、みんなの食堂等

2024年1月1日午後4時10分ごろ、石川県能登地方を大地震が襲った。「令和6年能登半島地震」と呼ばれるこの地震はマグニチュード7.6で、石川県志賀町と輪島市では最大震度7を観測し、広い範囲で強い揺れが発生した。奥能登地域を中心に土砂災害、火災、液状化現象、家屋の倒壊、停電、断水、交通網の寸断が発生し、甚大な被害をもたらした。さらに同年9月には奥能登豪雨が発生し、激甚災害に指定されるなど、二重被災となった。

日本財団災害対策事業部 災害対策事業チームは、中長期の復興支援の一環として、奥能登地域を中心に住民の交流を一層促進するため「みんなの憩いの場」整備計画を策定し、全8カ所の建設・運営に対する助成を決定した。これまで日本財団が行ってきた、地元のコミュニティを支える集会施設をつくる復興支援を通して、「人が集える空間に加えて、食堂・厨房、お風呂など、目的を持って立ち寄る機能をつくっておくことで、より集まることが期待できるのではないか。」と、A(交流スペース)、B(交流スペース、食堂・厨房)、C(交流スペース、食堂・厨房、温浴施設)という3タイプの施設を想定し、助成事業をしている。2025年7月13日、その第1号「狼煙のみんなの家」が珠洲市狼煙町に完成した。

これまでの経緯について、日本財団災害対策事業部 災害対策事業チームの高島友和さんと江村拓哉さんにお話を伺った。

鵜川みんなの番屋(仮称)(運営:(一社)能登を紡ぐ 設計:工藤浩平建築設計事務所)

所在地:石川県県鳳珠郡能登町鵜川19-94 | 構造:木造2階建 | 敷地面積:357㎡ |

延床面積:190㎡ | 施設概要:交流スペース、食堂・厨房、災害備蓄倉庫等 |

事業内容:子どもの居場所づくり、仮設住宅への傾聴訪問活動、祭事実施拠点、食文化継承イベント等 | 運営開始予定時期:2026年4月

「みんなの憩いの場」に取り組むきっかけはどのようなものだったのでしょうか。

まず、私たちの問題意識についてお話しします。発災直後から、被災された方は、自宅の倒壊、危険性の確認、連続発災の懸念、漠然とした不安など、背景はさまざまですが避難所での生活がスタートします。被災直後の混乱もあり、発災前の隣人関係、コミュニティが維持・継続されるかというと、必ずしもそうならないものです。その後、学校の再開や仮設住宅完成のタイミングに前後して、避難所の集約がなされていきます。避難所を出て仮設住宅に入居される方もいれば、元の自宅に戻られる方もいらっしゃいます。避難所を出た生活、つまりは仮設住宅や自宅での生活が始まりますが、発災前のご近所さん、昔ながらの幼馴染、お店を営まれていた方だとその常連さん、今までのコミュニティが継続されるかというと、住まう場所が発災を機に、そして避難所を出るタイミングで変わるため、その繋がりの継続は難しい側面があります。災害が起きるたび、住まいの変化・変遷を背景に、これまでのコミュニティ(ご近所のつながり)が断絶する懸念があります。それに対して、行政や民間が何も対処していないわけではなく、その状況を把握して、心理健康面や高齢者をサポートする公的支援制度もあります。また、制度的に、建設型応急仮説住宅、一般的に仮設団地と言われるところには集会所をつくることができ、仮設団地での孤立防止、孤独抑制を図る場を確保できる仕組みもあります。仮設団地に整備される集会所も大切だけど、在宅避難されている方は複数の仮設団地から来られる立地にある場所も大切だよね、仮設住宅に住んでいても、住んでいなくても行ける場所があるといいよね、というのがこの事業の背景のひとつです。つまり、住まいが変遷している中で団地に住んでいる人しか使えない集会施設に加え、新たな選択肢として、被災者の住まいや環境などにかかわらず、アクセスしやすいところに集まれる場所をつくることが地域コミュニティの再生には必要だよね、ということです。

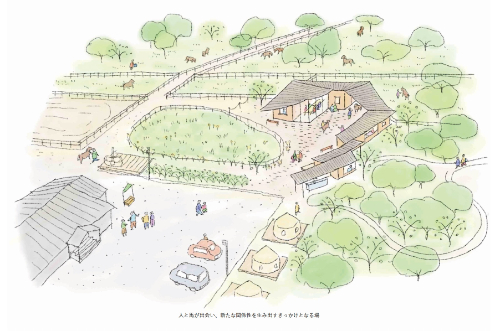

鉢ヶ崎みんなの憩いの場(仮称)(運営:(一社)みんなの馬 設計:EIKA studio)

所在地:石川県県珠洲市蛸島町鉢ヶ崎36-3 | 構造:木造1階建 | 敷地面積:972.92㎡ |

延床面積:188.79㎡(+半屋外166.66㎡) | 施設概要:多目的交流スペース、食堂・厨房、コワーキングスペース、半屋外等 |

事業内容:交流イベントの開催、住民参加型おばんざいの実施、防災ワークショップの実施等 | 運営開始予定時期:2026年5月

申請から採択まで、どのように進められたのですか。

申請については、半年以上かけて伴走して寄り添いながら、その後に起きた水害の影響といった現地の状況を考慮して、申請の締め切りを伸ばすなど、団体の状況と担当者を見ながら、まとめていきました。

住民に使ってもらえる、より良い事業に助成をしたいので、それを引き出す相談役、コーディネートのようなことをしていました。あくまで審査ですので不採択にする事業もありましたが、「不採択にしてもらえてよかった。自分たちがやろうとしたことと住民との乖離に気がついたので、別のアプローチでやってみることにした」と話していただいた方もいました。

また、審査の過程で、地域で大切にしてきた神社が壊れてしまったことなどが住民の心理状況に影響を与えるかもしれないとも感じましたし、地元の産業を支えている地域性が職につながっている地域であることも感じました。たとえば、輪島のお祭り「輪島大祭」で担ぐ神輿(キリコ)は、地域ごとに大きさを競っていった結果、どんどん大きくなっていったそうです。地元の結びつきや伝統の中に生きている感覚が強いと思いました。「輪島大祭」に出るために地域に残っていたり、この地を離れた人も「輪島大祭」に出るために戻ってきたりします。同じ能登半島でも地域性や伝統文化の違いがあります。建物がどう使われていくのか、それが面的な価値にどう広がっていくのか、楽しみですし、能登の魅力に惹きつけられるそんな時間にもなりました。

コミュニティBASEうるしはら(仮称)(運営:(一社)ごちゃらあと 設計:山本周建築設計事務所)

所在地:石川県輪島市河井町23部1番地5 | 構造:木造2階建(改修) | 敷地面積:245.02㎡ |

延床面積:149.90㎡ | 施設概要:交流スペース、キッチン |

事業内容:ヨバレ(食事会)や各種体験教室など交流企画の実施と発信、訪問診療および看護と一体的な個別訪問活動の実施 |

運営開始予定時期:2025年12月

計画を採択する際に重要視しているのはどういった点ですか?

ポイントは大きく分けると2つかなと思います。 まず1つ目は、地域に根ざして、住民がそこに参画できる計画になっているかという点。それから2つ目は、自走できるように、計画がしっかり練られているかという点です。

1つ目に関しては、今回の能登の地域交流拠点「みんなの憩いの場」では、地域の団体が事業者となっている計画を採択し、地域住民と直結しています。能登の市町村は、合併しているところ(例:珠洲市は1954年に飯田町、宝立町、正院町、上戸村、若山村、直村、三崎村、西海村、蛸島村の3町6村が合併してできた市)が多く、たとえば外浦と内浦では文化が異なっているなど、地域性がさまざまです。その住民がその地域で培ってきた伝統や歴史、文化といったものを継承しながら、今回のこの災害を乗り越えて前に向かっていくために、どういった計画をしているかという点を中心に見ていました。

例えば、「飯田のみんなの家」(珠洲市飯田町)では、子どもを中心にした学びの場を提供してきた移住者が中心になって実施されています。プログラミングや学習支援、イラストやアート、デザインを教える場を設けていたり、親子ワークショップを開催していたりといった活動を、災害が起こる前からされていました。 今回の地震によって、場所が物理的に壊れてしまい、学校に行きたくない子どもたちや地域にとってはすごく重要な居場所が失われてしまいました。今回のプロジェクトの中でそういった場所を復活させ、継続させていく、というような取り組みになっています。

「飯田のみんなの家」中田文化額装店(仮称)(運営:(特非)ガクソー 設計:PERSIMMON HILLS architects)

所在地:石川県珠洲市飯田町14-13 | 構造:木造2階建 | 敷地面積:248.52㎡ | 延床面積:215㎡ | 施設概要:交流スペース、食堂・厨房等 |

事業内容:子ども向け学習支援やプログラミングや芸術教室等の実施、高校や企業と連携したワークショップ、カフェ運営等 | 運営開始予定時期:2026年5月

そして、2つ目の運営の部分ですが、今回の助成プログラムは、建物の建築費用と2年間の運営費を助成するものになります。 その2年間の中で、どのようにビジネスモデルとして構築していくのか、というところも含めて、どういった計画がされているか、を見ていました。

例えば、どういった人が来るかという想定が、地域ごとに全く違います。 観光地として成り立っていた地域も、震災後にはどうなるかわからない、とか、復興事業(解体、建設といった流れ)に携わる業者の大勢の方たちには、どういったアプローチしていくのか、といった点です。また、もともとは地域で点在していたのに、仮設住宅に入居したことでコミュニティが変わってしまった人たちに対してどういったアプローチをしながら、資金を集めていくかというところも見ていました。同時に地域の集会所といった非営利の側面も重視しています。

それから、ほとんど住んでいる人がいない場所で、立派な建物を建てるなど、現実離れしてしまって、希望のようなものに終始しているような計画は、採択が難しいです。審査するうえで、「ここをもう少しこういうふうにするのはどうですか」といったアドバイスもするんですが、それでも住民が主体となってない計画や、復興の鍵になる地元の社会福祉協議会や行政などとの連携がとれていない計画も採択するのが難しいです。

有期の施設である仮設住宅がなくなっても残る、恒久施設として、住民がやりたいことができるようなものであってほしいと思って、住民が客体でなく主体となれるような計画に助成をしています。住民の方に「(この施設が)希望の光になる」といわれたことがあり、これが自分たちがやりたいと思っていたことだと感じました。住民が企画の段階から参加することで自分ごととしての意識や動きが見えてくる、また、雇用が生まれることも意義があることだと思っています。

町野コミュニティセンター(仮称)(運営:(社福)佛子園 設計:Kyma)

所在地:石川県輪島市町野町東大野出村109(町野町野球場) | 構造:木造2階建 | 敷地面積:石川県輪島市町野町東大野出村109(町野町野球場) |

延床面積:592㎡(助成対象分380㎡) | 施設概要:交流スペース、ウェルネス、食堂・厨房、温浴施設等 |

事業内容:高齢者向けデイサービス、仮設住宅在住被災者の移動支援等 | 運営開始予定時期:2026年4月

行政の支援と違う点について教えてください。

日本財団は、すでに制度があるものについては助成せず、制度と制度のはざまというか、隘路(あいろ)のようなところに手を打っています。例えば、すでに仮設団地には集会所はあるので、そうではないところに設置しようということですね。

平成28年熊本地震被災地支援の際には、「みんなの家」プロジェクトを通じて、仮設住宅団地への支援を行いました。応急仮設住宅整備において、20戸以上の団地については、災害救助法の枠組みで集会所としての「みんなの家」が整備されましたが、20戸未満の団地(合計40団地)には集会所が設けられなかったので、それらの団地のうち要望のあった11団地に「みんなの家」を整備しました。このような制度の隙間を埋めるため、日本財団は熊本県および関係団体と協定を締結し、当時、熊本県内に構えていた日本財団の事務所が行政と円滑なコミュニケーションが図ったことも、支援を円滑に進めるうえでの重要な要因となりました。その後、令和2年の球磨川水害においても、同様の考え方のもとで「みんなの家」プロジェクトを実施し、被災地域に対して助成を行いました。

今回の能登の復興支援では、憩いの場に加えて、単なる集会所としての機能にとどまらず、人々が自然と足を運びたくなるような「仕掛け」を設置しようと、A(交流スペース)、B(交流スペース、食堂・厨房)、C(交流スペース、食堂・厨房、温浴施設)という3タイプの施設を想定しました。従来の集会所は、空間だけが提供され、住民が自発的に企画を立てて利用することで初めて機能する場所です。これに対し、「みんなの憩いの場」では、交流スペースに加え、食堂・厨房・浴室などの機能を最初から備えておくことで、「そこに行く目的」を明確にし、日常的に人が集まりやすい場となるよう設計されています。このように、「人が集う仕掛け」を備えた「みんなの憩いの場」は、災害後の仮設住宅団地におけるコミュニティ形成や孤立防止において、大きな役割を果たしています。

通常の日本財団の助成では、「建物」への助成なのですが、今回は「建物」ではなく「場」への助成なので、通常は含まない外構費や運営費も含めて助成しています。例えば庭いじりというか共同菜園などがこの場所にあってもいいよねということです。

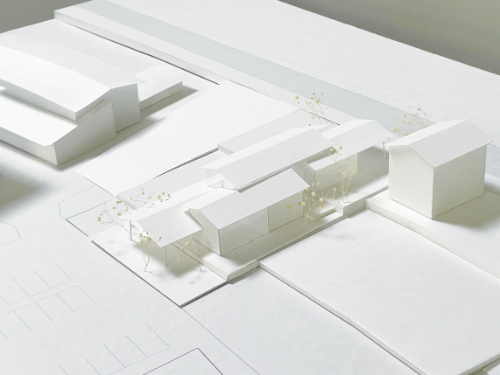

ソ・ト・ウ・ラみんなの家(仮称)(運営:(特非)外浦の未来をつくる会 設計:近藤哲雄建築設計事務所)

所在地:石川県珠洲市大谷町1-78-3 | 構造:木造1階建 | 敷地面積:1,002㎡ |

延床面積:195㎡(+半屋外165㎡) | 施設概要:交流スペース、食堂・厨房・商店、コワーキングスペース等 |

事業内容:子どもの居場所作り、被災地ツアーの実施、地域ブランドの確立、地域の商品開発等 | 運営開始予定時期:2026年5月

建築のデザインという面で気にかけていることはありますか。

建物が建つことは、もちろん大事だとは思うんですが、それに付随して動く住民の感情や取り組みが重要なのではと考えています。デザインというよりも、その中身が機能として、ちゃんと集える空間設計になっているのかということ、それに伴うプログラムがちゃんとしているか、ということを見ています。

正直にいうと、あまりに華美なものを建てることを良いと思ってなくて、その地域に馴染むデザインかどうかとが気になります。例えば、能登の民家に使われている「黒い屋根瓦」(能登瓦)が伝統的に大切にされている中に、急に無機質なものが建つとなった場合、それはちゃんと地域に馴染むのかといったところを意識して話を聞いたりしていますし、団体側もそういった意識があることが多いです。能登瓦はもう製造されておらず、倒壊した建物の瓦を回収して、再利用する「瓦バンク」の活動にも現れていると思います。

宇出津コミュニティセンター(仮称)(運営:(社福)佛子園 設計:Kyma)

所在地:石川県鳳珠郡能登町字宇出津タ45-1 | 構造:木造2階建 | 敷地面積:937㎡ |

延床面積:737㎡(助成対象分496㎡) | 施設概要:交流スペース、食堂・厨房、温浴施設等 |

事業内容:障害者雇用事業、仮設住宅在住被災者の移動支援等 | 運営開始予定時期:2026年3月

オープンした「狼煙のみんなの家」について教えてください。

夏休みに健康体操だったり、朝のラジオ体操とかに使われていたり、オセロをしている子どももいれば、楽器を演奏している人もいて、食堂としても運営されています。また、石川県知事や副知事が視察に来たり、県外からの視察を受け入れて交流の場となったりしています。場所があると人が来るということを実感しています。

地域としては住民の5割が高齢者といわれている、かなり高齢化が進んでいるエリアなので、そこにいろんな人が訪れて関係人口が増えていくということもとても大事です。 寄付いただいた企業の研修地になったりもしていて、今、実際に使われている話を聞くと、住民にとっても意味があるし、周りの人にとっても意味がある場所だと思います。

助成してから向こう2年間は、日本財団から運営費の助成がありますが、2年後は完全に申請団体に委ねます。実際に運営してみて、途中で運営方針が変化しても良いですし、むしろ変わってほしいと思います。最初にこう決めたから、こうやらなきゃいけないっていうことではなく、住民の暮らしの変遷に合わせて、使われ方も変わって当然かと。私たちとしては、いわゆる災害関連死のリスクを軽減したいということと、その土地の歴史とか文化、大切にしてきたものを新しい価値と結びつけてプラスになることを目指せたらと思っています。

インタビュー(2025年8月):柴田直美