佐伯聡子(KUU/佐伯聡子+タンK.M.)|東京都文京区|中国と東京・谷根千で二極化する仕事とバランス(1/2)

未知の世界で建築をはじめる─上海で独立する

佐伯聡子さんが中国・上海で設計活動を始めたのは2000年である。当時の中国は経済成長の只中にあり、建築界ではデベロッパーが海外の著名な建築家を招いて大きなプロジェクトを次々と動かし始めていた(「CCTV新本社ビル」〈設計:OMA〉や「北京国立競技場」〈設計:ヘルツォーグ・アンド・ドムロン〉のコンペが実施されたのが2002年のこと)。しかし勢いこそあれ製品などは揃っておらず、材料から探さなくてはならない状況で、まだまだ発展途上にあった。また個人の日本人建築家の存在も珍しく、先人による道筋もない。そんな未知の世界へのワクワク感に突き動かされ、開拓していくような気持ちで中国の建築界に飛び込んだ。

その後、タンK.M.さんと建築設計事務所KUUをスタートさせ、今は東京・千駄木に拠点を置きつつ中国と日本の谷根千*を中心に活動する佐伯さんに、中国と日本での仕事について話を伺った。

中国で個人事務所を始めた当初は、デベロッパーの開発物件にかかわることが多く、葛藤もあったという。というのも、中国では確認申請にあたる手続きは「設計院」という政府に認められた機関を通す必要があり、通常個人事務所はデザインのアドバイザーとしての役割のみを担う。特にデベロッパーの仕事では市場での商品価値に合わせたデザインを余儀なくされるので、自分たちがよいと信じるものをつくることは難しかったからだ。

そんなジレンマを抱えながら試行錯誤をしていたところ、個人のクライアントと出会い、直接話し合って設計から施工まで見届ける機会が少しずつ増えていった。3m角を基本グリッドとした、ブロック造の別荘「マイナスKハウス」(2010年)もそのひとつだ。

「マイナスKハウス」。上海郊外に建つ2世帯住居。上海で消えつつある「シェアする」という機能をキッチンカウンターに与え、家の中⼼に設えた。 Photo: Jeremy San

「マイナスKハウス」。上海郊外に建つ2世帯住居。上海で消えつつある「シェアする」という機能をキッチンカウンターに与え、家の中⼼に設えた。 Photo: Jeremy San

ただしかし、日本のように図面を描いたら設計を理解してもらえるような環境ではなかった。「住宅規模の建築にかかわる職人さんは図面を見ないので、頻繁に現地に通って原寸で地面にスケッチを書いたりして、直接何度も伝える必要がある」という。

一方で、材料は限られ施工技術も高くはないものの、ブロックは身近な素材として入手しやすく、マンパワーはたっぷりある。また商品も揃っていないが、職人はたくさんいる。そうした状況でブロック造を選び、家具から照明までデザインして、職人につくってもらうようになるのは必然でもあった。

「独特な文化に苦労することもありますけど、そこにはルールに縛られることのない、工夫してチャレンジする自由と楽しさがある」と語った。

中国で進行するプロジェクト─「初丘ゲストハウス」と「丘季ホテル」

そうして途切れることなく中国でのプロジェクトを抱えるが、依頼は口コミで広がっている。個人の仕事が次につながり、それを見た別のクライアントが現れたりと、縁がつながっているという。

現在進行する「丘季ホテル」もそのひとつである。近年、中国でホテルのプロジェクトを数多く手がけるが、2020年に杭州市の郊外に古い農家住宅を改修した宿泊施設「初丘ゲストハウス」をつくると、既存の建築を生かし森に開かれたプランと、クライアント自らが接客し料理を振る舞うホスピタリティが評判を呼んで、「丘季ホテル」へつながったのだ。初丘ゲストハウスの奥に位置する、竹林に囲まれた全10室のプライベートなホテルである。

中国ではこうした小規模なホテルは「民宿」といって、大規模開発に陰りが見える中、5年ほど前からひとつのタイポロジーとして流行しているそうだ。多くの場合、都心に住む人が農家住宅を借りあげて民宿に改修し、運営は人を雇って委託する。そうすると、運営者の好みで内装を変えられたりと意図せぬ使われ方をされることも多いが、初丘ゲストハウスも丘季ホテルも、クライアント自らが運営しているため、建築に対する理解も深く、建築家と共有した意図が生かされているという。

ほかにも2018年竣工の「千島湖ホテル」を設計した縁で、同クライアントによるタイ族の住む西双版纳でリゾートホテルや、中国最大の卸売市場がある義烏でバジェットホテルを建てる計画などが進行している。

「初丘ゲストハウス」。既存の木造兼ブロック造の民家を小規模の宿泊施設へと改修した。 Photo: KUU

「初丘ゲストハウス」。既存の木造兼ブロック造の民家を小規模の宿泊施設へと改修した。 Photo: KUU

進行中の「丘季ホテル」。「初丘ゲストハウス」のすぐ裏側に計画中の同一オーナーによる新築ホテルのプロジェクト。 Photo: KUU

進行中の「丘季ホテル」。「初丘ゲストハウス」のすぐ裏側に計画中の同一オーナーによる新築ホテルのプロジェクト。 Photo: KUU

日本に拠点を移す─「ファミリアハウス」

そうして中国での基盤を築く中、2014年頃より徐々に拠点を日本に移していった。「いつかは日本に戻って建築をつくりたいと考えていたのと、中国での仕事が安定しつつあったのもひとつのタイミングでした。東京の千駄木を選んだのは、学生時代から街の雰囲気が好きだったのと、上海の街にどことなく似ていたから」。

というのも、ふたりが生活した上海のフランス租界だった地域は、歴史的にはフランス人が住んでいた豪邸を労働者に開放した経緯があり、家族にひとつの部屋があてがわれ、ほかの家族とキッチンをシェアしたり、洗濯物や椅子などが共用部に溢れる生活が残っていた。人々の生活は混ざり合い、他者の気配を常に感じるその環境は、ふたりにとって共感できるものであり、建築を考えるうえでも大きな影響を受けたという。そんな生活感や近所付きあいの雰囲気が千駄木には残っていた。

また、「父も設計事務所をやっていて、自宅のある敷地内に事務所がありました。住みながらその街の要望を見出していくような働き方が自然であるように思っていたところもあります」という。パートナーのタンさんもこの地をすっかり気に入って、2015年に自邸兼事務所となる「ファミリアハウス」を建てた。

「ファミリアハウス」。前面道路への引戸や土間、ファサードの花台など、千駄木という下町でのあり方を考えた。 Photo: KUU

「ファミリアハウス」。前面道路への引戸や土間、ファサードの花台など、千駄木という下町でのあり方を考えた。 Photo: KUU

谷根千で増え続ける改修プロジェクト─「トタン」と「やなかなか」

KUUの日本でのプロジェクトは、とりわけ谷根千に集中しており、口コミや作品を見たクライアントから、住宅のほか、カフェやレストランなどの小規模な改修依頼が増えている。

最近手がけた改修には、谷中の住宅地に建つ築60年は超える住宅をギャラリーにした「トタン」(2018年)や、谷中銀座でたばこ屋だった店舗をカフェ兼雑貨店にした「やなかなか」(2021年)などがあるが、こうした改修の対象となる建物は、年代の古い匿名な戸建てや長屋が多い。それらは、今ではこの地域の象徴にもなっていて、丁寧に手をいれ残していく意義も感じているという。また「自分の手の届く範囲で商売を始めた個人のクライアントから、いつかは誰かに引き継がれる可能性も意識しています」とのこと。いま、商売を始めるのに必要なだけの手を加え、次へとつながるように、履歴を可視化しておくことも大切なのではないかと話してくれた。

「トタン」では、日頃から交流のある谷中銀座で美容師をするクライアントと建築そのものを活かす方向性を共有し、既存の柱や窓枠に付加するように小さな棚をつくったり、家具を提案するなど、手を入れるのは最小限にとどめた。

また「やなかなか」では、テナント物件として構造用合板で補強しクロスを張った白い箱状の空間にしようとしていたところを、必要最低限の改修を提案して補強は筋交で対応し、もともと隣家との界壁であったトタンの壁を活かすこととした。既存の躯体に新しい材を重ねていくように仕上げ、ファサードにはトタンの素地板を用いて、既存の木製のガラス建具とともに素材と記憶を引き継ぐ佇まいをつくっている。

ほかにも「トイロ珈琲店」(千駄木)や「大平パン」(根津)、「雨音茶寮」(千駄木)など、多くの改修物件を抱えるが、「改修は新築と違って、やってみなくては分からない、工夫して場をつくる自由度がある」といい、それは「中国で試行錯誤してものづくりをする楽しさにも通じる、自分たちにとって大切な要素」なのだと語ってくれた。

「トタン」。築約60年の古い住宅をできるだけそのまま利用したギャラリー。 Photo: Yohey Goto

「トタン」。築約60年の古い住宅をできるだけそのまま利用したギャラリー。 Photo: Yohey Goto

「やなかなか」。既存の柱梁に対し、新しい素材を加えた履歴を明快にしている。 Photo: Kenta Kawagoe

「やなかなか」。既存の柱梁に対し、新しい素材を加えた履歴を明快にしている。 Photo: Kenta Kawagoe

「せんのやね」

佐伯さんも千駄木に住み始めて10年が経ち、近隣との関係を育み、今年は持ち回りの自治会の組長を務めているそうだ。そうして街の一員となってみると、街がものすごい速さで変化していることに危機感を感じるという。

谷中銀座では地価の上昇にともない賃貸物件が増え、店もインバウンド向けのものに建て替わっている。また住宅地では突然古い家が取り壊されて建売り住宅が建ったり、不忍通り沿いではマンションへと建て替えられたりと、とにかくそのスピードが早いそうだ。

その背景には、住人の高齢化がある。高齢者の子ども世代はすでに家を出ており、土地は引き継がれずに手放されることも多い。すると土地は不動産屋へとわたり、不動産業界の関係者しか見ることのできないオークションサイトで売買され、ミニ開発やマンションの建て替えが進められているのだ。最近では、一般の人が家を建てようと土地を探しに不動産屋を訪ねても、「見つからない」と条件すら聞いてもらえないのだという。こうした状況は、この街で家づくりを希望する人々を受け入れることを拒み、そもそもこの地域の魅力である街の雰囲気やそれをかたちづくる年季の入った建物、長い年月のなかで培われ街に滲み出す生活感などの消失にもつながってしまっている。

そこで始めたのが「せんのやね」の取り組みだ。

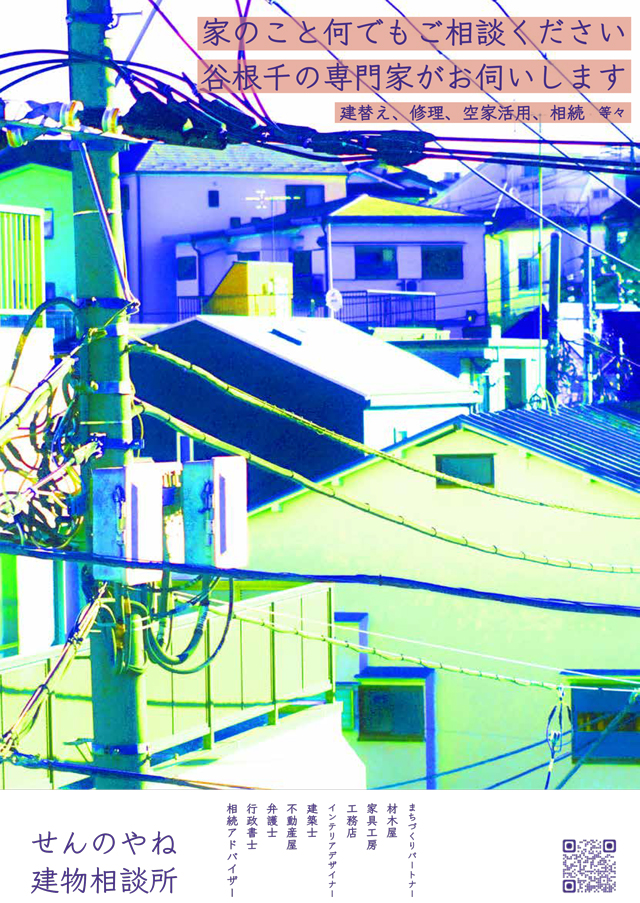

佐伯さんと、古くから千駄木でカフェ「爬虫類両生類研究所8喫茶分室」を営む店主が発起人となり、近隣の建築家(302 guild建築設計)や材木屋(澤新木材)、家具工房(habari wood)、地元の工務店(阿部建築)、また相続アドバイザー(Zen)や不動産屋(不動産・相続サポート行政書士法人)、建築を学びまちづくりにも携わる一方でレストラン「ねづくりや」を運営する店主など、幅広い業種の人々に声をかけ、地域の住人や新たに移り住もうと考えている人に相談してもらえるような、そんな場づくりを進めている。「まだ始めたばかりで、フライヤーをつくってお店に置かせてもらっているところですが、次の段階としては相談会を開催したいと思っています。9月に根津神社のお祭りがあったので、その熱が冷めない時期がよいかもしれません」と語った。さらに「街が目まぐるしいスピードで変化していることへの対策は、建築だけでできるものではありません。相続の段階で土地や建物の活用に複数の選択肢を示すことも重要ですし、新築しか視野になかった人に改修のよさを伝えるのも有効です。ただ、古い建物の改修ではローンを組めなかったりと、法律やシステムの問題がでてきます。具体的な提案ができるよう、それぞれの専門家が得意分野を活かして多様な街のあり方に寄与していけるとよいですね」と語った。

地域の住まいにまつわる問題に向き合う取り組み「せんのやね」のフライヤー。 提供: KUU

地域の住まいにまつわる問題に向き合う取り組み「せんのやね」のフライヤー。 提供: KUU

中国と日本のものづくりに見出す共通点─新たなテーマを得て

こうして中国と日本で建築へのアプローチもスケールも異なるように見えるプロジェクトを抱えるKUUだが、その両軸の間でフィードバックしあうようなことはあるのだろうか。

「中国では意思の疎通が難しかったり、何度伝えても思うようにつくってもらえない難しさはありますが、逆にいうと、やり直したり試行錯誤する自由があります。一方日本では、職人さんの技術も高くてものづくりはスムーズですが、建築全体の流れが〈安全安心〉に極端に向かってしまっていて、ルールが建築を閉じたものにしてしまう。中国のよい意味でのルーズさから生まれる豊かさを、日本の建築でも実践したいと考えているところです」。

また共通点については、「たとえば、中国のホテルのプロジェクトでは、マッシブなボリュームとして建築をつくるのではなく、ユニットが集合した〈群〉として全体をつくることが多いんです。ユニット間にズレや余白をもたせて建築の輪郭を曖昧にすると、周囲の環境を取り込む隙のようなものが生まれます。その隙のあり方が建築を固有のものにする様子が面白いと感じています。一方で谷根千での改修プロジェクトは、対象となる建築にこちらがとった手法が、その隣に建つ建築やとりまく地域との間に皮膚の触れ合いや摩擦を起こすような感覚です。個々のプロジェクトに対するそれぞれの手法は、完璧で完全なものでない方がむしろ、〈群〉としての地域の新しいレイヤーとしては馴染みやすく、小さな揺さぶりとなる気がしています」。

両者に共通する「群」で建築をとらえることは、「建築家としての意図や大きなコンセプトに囚われることではなく、もう少し生身の具体的な建築のあり方そのものを考えていくこと」だとも語ってくれた。

そうして中国と日本というふたつの異なる背景でのものづくりをしているからこその気づきは、日本では「改修」という手段を通して小さなプロジェクトによる緩やかな「群」をつくり出し、建築の佇まいとして、機能としての「余白」をもったそれらのプロジェクトは、人を呼び、谷根千に活気をつくり出すきっかけとなっている。

また「せんのやね」で向き合う高齢化を背景とした住宅問題は、日本全国に広がる問題でもあり、その解法のバリエーションが望まれている。谷根千は住宅地としても観光地としても人気のある地域であるからこそでき得ることもあるだろうが、それもひとつのパターンとして汎用性をもつ可能性もある。

佐伯さんがこれまで新たな環境に身を投じながら切り拓いてきた独自な道筋の行方はいかなるものなのか。これからのさらなる実践が待ち遠しい。

*谷根千:文京区から台東区一帯の谷中・根津・千駄木周辺地区のこと。

- | 1

- | 2 |