「ヒルマ・アフ・クリント展」レポート

2025年3月4日(火)、東京国立近代美術館で「ヒルマ・アフ・クリント展」が始まった。ヒルマ・アフ・クリント(1862~1944)は、ワシリー・カンディンスキーやピート・モンドリアンといった同時代のアーティストに先駆けて抽象絵画を描いていた、美術史を変える存在として、研究が進んでいる作家である。近年、世界各地で大規模な展覧会が開催される中、本展はアジア初の展覧会となる。高さ3mを超える10点組の絵画〈10の最大物〉(1907年)をはじめ、すべて初来日となる作品やスケッチ、ノートなど約140点が出品され、アフ・クリントの画業の全容を知ることができる。

アフ・クリントは、死後20年は自分の作品を公開しないよう希望していたと言い伝えられており、彼女の甥に引き継がれた約1,300点の作品群、26,000ページのノートをもとに財団が設立された。神智学に傾倒していたアフ・クリントは、各作品は精神的な次元で繋がっており、まとめて保存する必要があると考えていたとされ、現在もほとんどの作品を財団が管理している。アフ・クリントの生涯や美術史における評価などは、会期に合わせて再上映されている、ドキュメンタリー映画『見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界』(2022年日本公開、94分、配給:トレノバ)に詳しい。

本展は、当時の秘教思想・自然科学・社会思想・女性運動といった時代背景と作品を切り離すことなく、1章「アカデミーでの教育から、職業画家へ」、2章「精神世界の探求」、3章「神殿のための絵画」、4章「「神殿のための絵画」以降:人智学への旅」、5章「体系の完成へ向けて」と、ほぼ時系列で構成されている。会場構成は、西澤徹夫建築事務所が担当し、担当学芸員の三輪健仁氏(東京国立近代美術館美術課長)と密に打ち合わせを重ねて実現したものだという。

展示会場でまず感じたことは、圧倒的に作品が見やすいということである。二元性、色使い、精神性など、空間構成に使いやすい、それらの要素を排除し、ひたすら作品と対峙できる時間と空間が用意されている。これだけ力のある作品が出品される展示では、空間構成が成立せずに、作品そのものの力に任せるか、作品の力と張り合うような「会場構成」という作品になってしまっていることがあるが、作品の力を最大限に鑑賞者に伝えながらも制御された構成に唸った。言うまでもなく、作品群は素晴らしく、作品そのものが生きているようなエネルギーを感じながら、作家の存在すらも身近に感じるが、作品鑑賞とともに是非、会場構成も堪能してほしい。

1章「アカデミーでの教育から、職業画家へ」は、3面の壁に囲まれた空間に展示されている。展示壁沿いに進むと、中央に展示されている《スケッチ、子どもたちのいる農場[『てんとう虫のマリア』]》の周りを回ることになり、自然に裏面に自動描画があることに気が付く動線になっている。

アフ・クリントはスウェーデン王立芸術アカデミーで正統的な美術教育をうけ、卒業後は職業画家として風景画や肖像画を制作した。児童書の挿絵も手がけ、本展では『てんとう虫のマリア』の挿絵も出品されている。『てんとう虫のマリア』を執筆したアンナ・マリア・ロースは神学者でもあり、女性の権利獲得に尽力した女性作家のひとりでもあるという。当時のスウェーデンは、19世紀後半に成人法で女性の就労の権利が与えられたことで、女性の活躍が台頭していた時代であった。

2章「精神世界の探求」は、キリスト教や神智学の教えを融合したエーデルワイス協会で親しかった女性4人とアフ・クリントが結成した「5人」というグループによる、交霊会での自動書記や自動描画によるスケッチやスケッチブックが展示されている。

スケッチブックが置かれた台(クレードル)は、グレーで、章解説のグラフィックや展示壁面とともに会場全体がグレーの濃淡で計画されている。

「5人」の活動と平行して制作されていた自然主義的な絵画は、壁で囲われたすこし奥まった場所に隣り合って展示されている。

3章「神殿のための絵画」は、それまでの白い壁面から一転し、グレーの壁面になる。神智学的な教えについての絵を描くようにとの啓示を受けたアフ・クリントは、1906年から約10年をかけて、193点の「神殿のための絵画」と呼ばれる作品群を制作した。

約3.2×2.4mの大きな10点の絵画は、〈10の最大物〉と呼ばれ、「楽園のように美しい10枚の絵画」という啓示を受けたアフ・クリントが、わずか2ヶ月で描き上げた。会場の中で最も大きな展示室に天地いっぱいに並ぶ絵画は、十分に引いて鑑賞できるようになっている。

〈10の最大物〉の展示室の壁沿いにはベンチが設置されている。1969年に竣工した東京国立近代美術館の展示室は、近年、竣工した美術館に比べて天井が低いが、座ることで目線が下がり、作品と距離があるベンチに座ることで視野いっぱいに絵画が溢れるように感じる。

〈10の最大物〉の展示室から〈進化、WUS /七芒星シリーズ、グループVI〉の展示室を振り返ると、ほの明るく感じるが、絵画への照明の照度は同じで、その周囲にある空間の広さによって、展示室内の明暗が違うそうだ。

〈白鳥、SUW シリーズ、グループIX:パートⅠ〉は24点で構成されるが、最初と最後が接続する円環構造で、神智学の教えにある輪廻転生の思想が反映されている。細長い長方形の3辺(長辺×2、短辺×1)に展示された作品にぐるりと取り囲まれる鑑賞体験で、向かい合う作品を鑑賞している時には、背面の作品の存在も感じるような密な空間である。

4章「「神殿のための絵画」以降:人智学への旅」の細長い廊下のような展示空間には、近づいてじっと見るような小さな作品が展示されている。

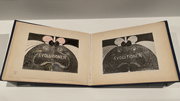

4章「「神殿のための絵画」以降:人智学への旅」に続いて細長い廊下のような展示空間に展示されている5章「体系の完成へ向けて」には、「青の本」という青い装丁の本が展示されている。「神殿のための絵画」193点の作品を縮小して、アーカイブした10冊組の本であり、右ページが実物の白黒写真。左ページにアフ・クリントが描いた縮小版の水彩画という構成になっている。「193点をばらばらにせずにひとまとめにするのが神殿」という考えを記録するために制作されたこれらの本は、アフ・クリントが自身の作品郡を体系化していたことが計り知れる。

映画『見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界』に出てくる別の美術館での展示風景を見ると、本展に出品されている同じ作品から受ける印象が全く違うことに驚いた。現在も世界各地で展示されているアフ・クリントの作品との再会が楽しみになった。

ヒルマ・アフ・クリント展

会場:東京国立近代美術館 1F 企画展ギャラリー

会期:2025年3月4日(火)~6月15日(日)

休館日:月曜日(ただし3月31日、5月5日は開館)、5月7日(水)

開館時間:10:00~17:00(金曜・土曜は10:00-20:00) (※入館は閉館の30分前まで)

主催:東京国立近代美術館、日本経済新聞社、NHK

協賛:大林組、DNP大日本印刷

特別協力:ヒルマ・アフ・クリント財団

後援:スウェーデン大使館